《公共管理评论》谢孟希、陈玲:运动式治理降低环境信息公开质量?——实证依据与理论解释发布时间: 2021-07-06

环境信息公开是政府与社会对企业环境行为进行监管的重要信息型政策工具,中央环保督察亦被视为环境监管的运动式治理手段,而目前关注中央环保督察作用于企业环境信息公开表现的实证研究尚不充分。本文运用双重差分方法,评估了自 2016 年至 2017 年中央环保督察对国家重点排污企业环境信息公开质量的影响,发现被督察地区的企业环境信息公开质量显著下降。本文结果说明了运动式治理与自愿性、模糊性和长期性信息型政策工具错配,不利于建立环境监管的长效治理机制。研究结论对运动式治理和政策执行理论做出了补充。

中国国际发展知识中心研究助理、清华大学公共管理学院硕士谢孟希和清华大学公共管理学院长聘副教授、CIDEG主任陈玲在《公共管理评论》上发表文章题为《运动式治理降低环境信息公开质量?——实证依据与理论解释》。“清华大学CIDEG”将文章转载如下,以飨读者。

文章全文

一、 引 言

随着环境问题越来越严峻,政府和社会等利益相关者对于企业环境信息的需求水平也随之提高(Jose and Lee, 2007; Erlandsson and Tillman, 2009)。为此,世界各 国政府开始运用新的环境规制手段,如企业环境信息公开( invironmental information disclosure,EID),来促使企业减少污染排放(Cohen and Santhakumar, 2007)。在中 国,工业企业作为环境污染的重要来源(Zeng et al. , 2008),近年来受政府 EID 政策的影响,开始逐渐向社会公众公开其环境信息(Li et al. , 2008; Liu and Anbumozhi, 2009)。例如,2013 年年底,中央政府发布了《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》和《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法(试行)》, 针对污染企业的排污监测和信息公开做出规定。自上述《办法》发布以来,全国大多数省市的国家重点监控污染企业都安装了自动监测设备,将企业排污数据实时上传至各省市的在线平台公开。尽管如此,上述《办法》的实施并未使工业城市的空气质 量出现明显好转。现有研究强调了中央环境政策在地方执行中遇到的挑战,如地方政府被企业“捕获” (Lorentzen et al. , 2014),或地方政府的选择性执行 (Economy, 2010; Stalley, 2010)。

运动式治理被认为是克服上述央地矛盾的有力手段(周雪光,2012)。近年来实施的一系列“中央环境保护工作督察”就是环境政策领域的运动式治理实践。2016 年 1 月在河北省进行试点之后,从 2016 年 6 月至 2017 年 9 月,由国家环保部、中共中央组织部和中纪委组成的中央环保督察小组分 4 批对全国 30 个省和直辖市进行 了环境保护工作的督察,督察内容重点包括突出环境问题及其处理情况,地方党委和政府及其有关部门环保不作为、乱作为的情况,以及地方落实环境保护责任追究等情况。环保督察既是“督企”也是“督政”:通过环保督察曝光了地方污染企业污染物监测数据造假问题,并促进地方政府牵头进行监督整改(央视网,2018)。那么,环保督察是否系统性地提高了企业 EID 的信息质量?

既有研究表明,运动式治理能实现那些规定明确、效果立竿见影的短期目标(Liu et al. , 2015;吴建南等,2016,2018),而对技术复杂、长期见效的过程性机制缺乏讨论。企业 EID 就属于后者:检测设备、安装调试、样本采样涉及复杂的技术规范和计算过程,信息公开的数据允许有较大的误差范围(小于等于 25%),信息质量不易察 觉。由于 EID 是落实环境治理长效机制的重要一环,本文以中央环保督察对企业 EID 质量的因果分析,试图检验运动式治理是否有助于建立长效治理机制。作者通过系统性抽样收集了全国 1000 多家废气污染国家重点监控企业在 2016 年至 2017 年的颗粒物排放浓度监测数据,运用双重差分方法(DID),回答了上述问题,并进一 步分析了其原因。

二、 文献回顾与研究假设

(一) 作为政策执行方式的运动式治理

运动式治理被认为是一种治理力度大、短期效果显著的政策执行方式(冯仕政,2011)。长期以来,运动式治理已经成为中国政府部门在执行法律、落实公共政策目 标时的一种常用模式。周雪光从中国官僚体制组织失败的角度,将运动式治理机制归结为国家治理制度逻辑的重要组成部分,是针对常规型治理机制失败而产生的替代或纠正机制,二者为相互补充而非对立的关系(周雪光, 2012)。近期,有学者指出运动式治理作为一种治理手段,反映了政府在治理过程中面临决策议程、资源短缺 和政府间合作三方面制约的实际困境(唐贤兴, 2009)。在运动式治理如何执行方面,Liu et al. (2015)认为运动式治理是通过政治力量非常规地调动行政资源,以在特定的时间内实现具体的政策目标的执行方式。其核心要素包含但不限于政治动员与意识形态宣传,即超越一般的行政组织结构和行政程序,把国家治理动力寄托在动员起来的社会大众身上(唐皇凤, 2007)。简而言之,运动式治理的基本运作机制在于中央政治压力发起后,制定严格的目标和机制,通过加强自上而下的垂直压力,增加公众和媒体的参与,以政治动员和资源集中的方式克服地方层面的执行阻力,从而实现政策目标(van Rooij, 2006)。Liu et al. (2015)在借鉴政策执行相关文 献和制度理论的基础上,建立了运动式治理的再耦合模型。他认为通过资源动员和权力再分配的结合,将政治干预、行政改革、经济激励措施和文化规范相结合,短时间内即可有效解决环境治理政策执行的解耦问题。他们将这种运动式治理的政策执行模式称为政治性执行。

近年来,针对中央环保督察、环保约谈、环保考核等的实证研究都证明了政治性执行在改善空气质量、降低约束性污染物排放等方面有不同程度的作用(吴建南等, 2016,2018;刘张立和吴建南,2019)。但也有学者认为运动式治理仅为国家治理能力的外部救济和边际改善措施,其功效存在边际界限,并且具有很大的负面效应(唐皇凤,2007)。举例来说,突然的干预可能导致被监管者过于沉重的短期投入,而非以有效的方式进行改进(Liu et al. , 2015)。此外,根据 Matland(1995)的“模糊—冲 突”模型,政治性执行(运动式治理) 适用于冲突性高、模糊性低的政策情境。企业 EID 的技术规范复杂、质量不易察觉、结果长期可见,因而具有较高的模糊性。中央 环保督察对企业 EID 的影响也因此可能打折扣。

(二) 作为信息型政策工具的 EID

政策工具可分为规制型工具、经济型工具和信息型工具 (Vedung, 1998)。政策工具的特性对政策绩效有重要影响(Bardach, 1976)。例如,在环境政策工具的选择 上,规制性政策具有严格的政策执行约束,从而能够引发较好的企业环境行为 (Evangelinos and Oku, 2006;Maxwell and Decker, 2006) 。EID 作为一种信息型工具,强调政策的程序性执行,而非实质性结果(Lindeneg, 1992; Vedung, 1997)。信息型政策工具通过塑造信息环境、鼓励社会监督、引导企业自愿服从来建立环境监管的长效机制,这与运动式治理运用政治和行政的强制性力量正相反。

研究发现,在中央环保督察过程中,地方污染企业往往采取“打擦边球”的方法选择性服从政府规制(Zhang et al. , 2015)。对于启动治污设备、达标排放、公布排放信息等规制选择性服从,而对于 EID 的质量则缺乏承诺和行动。事实上,企业 EID 的质量无从知晓,公开的两套数据(自行监测数据和监督性监测数据)由于监测主体、抽样频率、公布平台不同,彼时尚未实现数据联通与交互核验。因此,企业只是确保“公开”了相关信息,但对信息质量则语焉不详。即便如此,中央环保督察究竟提高还是降低了企业 EID 的质量,尚无实证证据。

综上所述,EID 具有模糊性、自愿性和长期见效的特点,与追求目标清晰、执行有 力、立竿见影的运动式治理不匹配。为此,本文提出如下研究假设:运动式治理对企 业 EID 质量产生负面影响,不利于建立环境监管的长效机制。

三、 研究方法

(一) 数据来源

本文对比了两套企业 EID 的数据:一套是企业自行监测数据,根据 2013 年底中央政府发布的《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》,企业应当安装在线设备每天 24 小时自行监测,并公布到各省市的国家重点监控企业自行监测信息公开平台;另一套是政府监督性监测数据,根据《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法(试行)》,各地方政府应当每季度对国家重点监控企业进行一次监督性监测,数据公布到各省市的国家重点监控企业监督性监测信息公开平台。① 本文以国家重点监控污染企业作为样本,通过对比计算监督性监测数据和自行监测数据之间的误差,来衡量企业 EID 质量;在此基础上,将 2016 年至 2017 年的中央环保督察作为准自然实验,运用 DID 方法,分析中央环保督察前后的企业 EID 质量是否发生显著变化。

① 以 A 企业为例,其自行安装有 5 个监测设备,则每天产生 5×24 个监测数据,实时上传到平台一,每季度共上传 10800 个数据;当地监测机构每个季度任选一天前往 A 企业进行抽检,随机选取其中 3 个监测设备的采样点,用监测机构的设备进行采样和测量,产生 3 个数据,上传至平台二。理论上,这 3 个监督性监测数据要 与 10800 个数据中相应日期和相应采样点的数据进行比对核验,方可知晓两者的误差率。但实际上,要从 10800 个数据中找出 3 个可比数据,需要人工判断和操作,故鲜有人察觉。

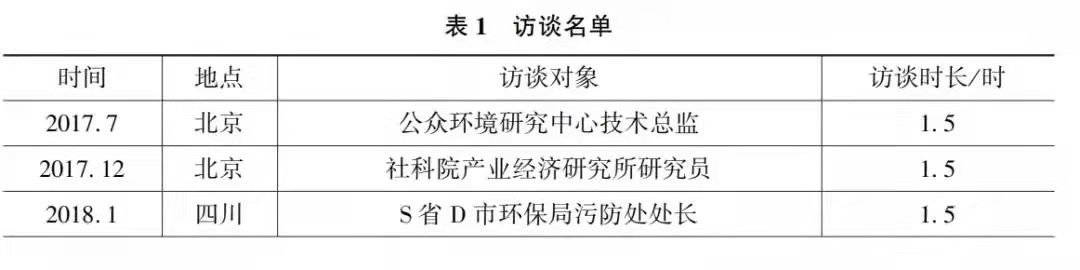

此外,研究团队与政府部门、污染企业、监测人员和专家进行了一系列深度访谈 (如表 1 所示),剖析政策执行背后的发生机制,对政策效果进行解释。

(二) 样本描述

1.样本期间选择

本文采用的样本期间为 2016 年第一季度至 2017 年第三季度。从第一批中央环保督察之前两季度至第三批中央环保督察之后一季度,共计 7 个季度。由表 2 可知, 2016 年 7 月至 8 月,第一批中央环保督察覆盖内蒙古、黑龙江、江苏等 8 个省份; 2016 年 11 月至 12 月,第二批中央环保督察覆盖北京、湖北、广东等 7 个省份;2017 年 4 月至 5 月,第三批中央环保督察覆盖天津、山西、辽宁等 7 个省份;2017 年 8 月至 9 月,第四批中央环保督察覆盖吉林、浙江、山东等 8 个省份。由于目前为止仅能收集到公开至 2017 年第三季度的企业环境污染监测信息,而各批次省份之间相互独立,故本文在 DID 模型中将 2017 年作为政策实验之后的时期,即前两批督察的省份作为实验组,其余省份为对照组;为了避免不同年份可能存在其他政策因素对企业 EID 表现产生影响,进一步在稳健性检验中建立新的 DID 模型,将 2017 年第三季度作为政策实验之后的时期,将第四批省份作为对照组,而将前三批督察的省份作为实验组。

2. 样本数据说明

本文依据环保部发布的 2016 年国家重点监控污染企业名单(不含西藏),从总 共 3281 家废气污染企业中系统性抽取 1 / 3(在各市名单中给企业编号 1、2、3、4、5、6、 7、8、9……,抽取 3、6、9 号企业,以此类推)。在全国被督察的 30 个省份中,由于上海市环保局网站维护,暂时无法取得数据,故上海废气国控企业不计入样本;由于河北省于 2016 年 1 月至 2 月作为试点省份提前受到中央环保督察,其后长期处于中央政府直接压力及其他形式的运动式治理下,情况较为特殊,故也不计入样本。因此,本文抽取全国其余 28 个省份约 1000 个废气国家重点监控企业作为样本。由于每年的 国家重点监控企业名单中绝大部分企业是重复的,故收集 2017 年数据时仍以 2016 年的企业样本为基准,有少数 2016 年国控企业在 2017 年未被列为国控,从 2017 年 的废气国控企业名单中按上述方法抽样选取企业进行替补。

本文选取 2016 年第一季度至 2017 年第三季度作为样本期间,将所有 28 个省份抽取的废气国控污染企业根据 2017 年第四季度及以前是否为中央环保督察的对象 分成实验组和对照组,即第一、二批中央环保督察涉及的 15 个省份的废气国家重点监控企业为实验组,样本数是 470;2017 年中央环保督察涉及的四川、山东、海南、青海等 15 3 个省份的废气国家重点监控企业则为控制组,样本数是 530。

3 . 变量说明

(1) 因变量:EID 质量

本研究聚焦于中央环保督察对于企业 EID 质量的政策影响,国家重点监控污染企业的 EID 质量是主要因变量。本文将废气国控污染企业 EID 质量定义为:其颗粒物污染排放浓度的自行监测公开数据达到信息公开办法和相关规范的一致性标准。具体做法如下:根据 2013 年年底中央政府发布的《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》和《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法(试 行)》,在各个省市的监督性监测信息公开平台和自行监测信息公开平台搜集样本企业相应时间的两组颗粒物排放浓度监测数据。根据上述《办法》规定,政府监督性监测一季度开展一次,企业自行监测是在线监测,一天 24 小时每小时记录一次。本研究为了将两组数据进行比对从而得到因变量,首先在某省份国家重点监控企业监督性监测信息公开平台搜索样本期间某季度某天对某样本企业的监督性监测数据 (PMR),之后再从对应的国家重点监控企业自行监测信息公开平台查找监督性监测同一天的企业自行监测数据。鉴于自行监测方式以在线监测为主,信息公开平台会发布企业一天 24 小时的颗粒物/ 烟尘排放浓度时均值,因此在数据处理过程中,本研究加总 24 个时均值并计算得出其日均值,将其记为该企业当日颗粒物自行监测值 (PMA)。本研究共完成了 28 个省份的 1000 个废气国家重点监控污染企业 2016 年 至 2017 年 7 个季度的颗粒物排放浓度监测数据的收集和计算工作。

根据国家环保总局 2007 年 7 月 12 日发布的《中华人民共和国环境保护行业标 准(HJ/ T 75—2007)》中《固定污染源烟气排放连续监测技术规范(试行)》,颗粒物 作为验收检测项目,其在线监测测量准确度与手工监测的相对误差比重不应超过± 25%。因此,我们得以计算企业自行监测信息与政府监督性监测信息的相对误差比重,计算公式为

![]()

根据计算结果,我们得到国控污染企业颗粒物排放数据相对误差比重的绝对值。但是由于存在 25%作为判断误差比重是否合理的技术标准,在 25%上下浮动的误差值,即使浮动变化很小,也仍然产生了质的变化。因此,本文不以误差比重绝对值大小而以其绝对值是否超过 25%作为污染企业信息公开质量的操作化指标,若一家企业相对误差比重超过 25%,包含企业没有公开与监督性监测相对应的自行监测信息的情况,因变量企业 EID 质量记为“1”,代表该企业 EID 质量较差;反之,记为 “0”,代表 EID 质量较好。

(2) 控制变量

根据过往研究,考虑到一些可能的因素会影响企业 EID 的质量,本文将企业所有权性质(ownership)、企业所属行业、地方经济水平作为主要控制变量。

① 企业所有权性质。在中国的地方治理结构中,国有企业( SOEs)天然地存在着政治关联,其与政府的密切程度显著高于非国有企业,这往往导致不同所有制企业在政策执行效果上的差异(Konisky and Teodoro,2016)。国有企业在中国体制层级上往往高于规制企业环境行为的环保部门(Wang et al. , 2003)。而且,很多国有企业和大型私营企业的高管都是地方立法机构的代表,他们被赋予了正式的权力和许多与政府官员互动的机会(Kennedy, 2005; Dickson, 2008)。因此,本研究将企业所有权性质作为一个重要的控制变量,根据在“天眼查”网站上收集到的企业基本信息,将国有企业和政府部门为主要或实际控股人的企业所有权性质记为“1”,其他的非国有企业(包括外资企业、合资企业和私营企业)记为“0”。

② 企业所属行业。尽管废气国家重点监控污染企业均为工业企业,但是不同的行业特征可能会造成企业污染物排放的不同,从而对企业 EID 质量产生影响。因此本文也将企业所属行业作为控制变量,根据国家行业分类标准把全部样本企业分为电力热力供应(electricity)、钢铁(iron)、采矿(mining)、煤炭和石油化工( coalpetrol) 以及其他行业 5 类。

③ 地方经济水平。最后一个控制变量地方经济水平在本文中操作化为样本企业所在地级市 2016 年的地区生产总值(GDP)。Zeng et al. (2010)的研究表明,所在地区的市场化程度与企业 EID 显著相关。Liu and Anbumozhi (2009)也研究发现,样本企业会选择性公开其环境信息,经济较为发达的东部沿海地区更可能公开相关排放数据。本研究从全国 300 多个样本企业所在市政府网站所公开的地方统计年报中获取其 2016 年 GDP,并取对数以使结果更稳健。

此外,也有研究指出,企业的环境公开质量也与企业规模相关( Brammer and Pavelin, 2008),基于葡萄牙的实证分析表明企业大小与 EID 的程度呈正相关关系 (Da Silva Monteiro and Aibar-Guzmán, 2010)。由于本研究的样本——所有国家重点监控污染企业均为具备较大生产规模的企业,因此在本研究中可以排除企业规模对于 EID 行为的影响。

因变量与控制变量的描述统计如表 3 所示。

4. 实证模型

本文将所有废气国控污染企业样本按 2016 年是否受到中央环保督察为标准分成实验组和对照组,实验组为 2016 年的两批受到中央环保督察省份的废气国控企 业,控制组为其余省份的废气国控企业。在进行平行趋势假设检验之后,通过 DID 模型评估中央环保督察对于污染企业 EID 表现的政策效果。

(1) 平行趋势假设检验

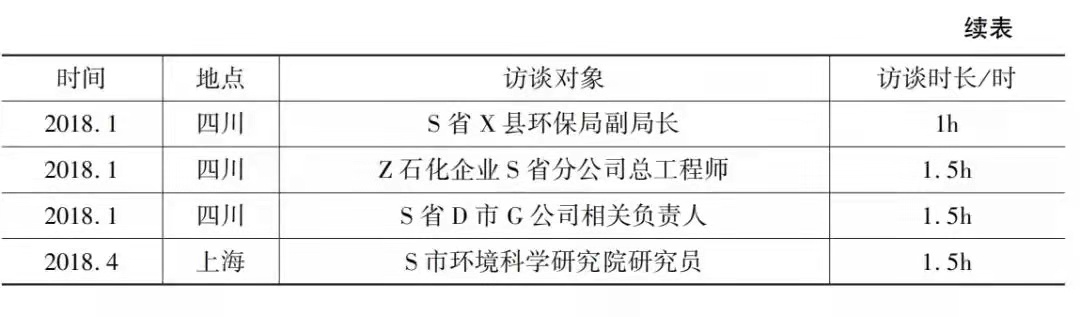

要应用 DID 模型分析政策效果,首先必须检验样本数据是否满足平行趋势假设,即在政策实施之前实验组和对照组有相似的趋势,为

式中,Treatment 为虚拟变量,用以区别样本为实验组还是对照组;Trend 代表趋势变 量;Trend∗Treatment 为交互项;Xi 为核心控制变量。通过回归估计 δ,若 δ 的估计值不显著异于 0,则代表实验组和对照组的趋势并无显著差异;若 δ 的估计值显著异于 0,代表实验组和对照组的趋势有显著差异。

(2) DID 模型

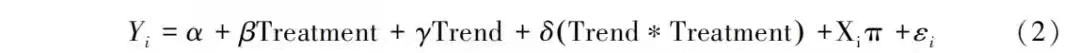

根据前面的讨论建立

DID 模型,即以前两次中央环保督察所涉及省份的国控企业为实验组,其余省份的国控企业为控制组,评估中央环保督察对污染企业 EID 质量的影响,模型设定为

式中,Di 为是否受到中央环保督察的虚拟变量,若 Di = 1,则该企业为实验组,反之则为控制组;

T1t 为是否属于第一批中央环保督察进行阶段的虚拟变量,若 T1t = 1,则是,反之则否;

T2t 为是否属于第二批中央环保督察进行阶段的虚拟变量,若 T2t = 1,则是,反之则否;

Di∗T1t、Di∗T2t 分别为实验组第一、二批进入中央环保督察的交互项;

Xi,t 则为核心控制变量,包含Ownershipi,t、 loggdpi,t、 electricityi,t、miningi,t、 ironi,t 和coalpetroli,t;

εi,t 则为残差项。

根据 DID 模型的设定,α 为对照组在政策施行前的效果,γ 为实验组在政策施行前的效果,λ1 为对照组在第一阶段政策施行后的效果,λ1 +β1 为实验组在第一阶段政策施行后的效果,β1 为第一阶段政策施行后实验组和对照组间的效果差异,λ2 为 对照组在第二阶段政策施行后的效果,λ2 +β2 为实验组在第二阶段政策施行后的效 果,β2 为第二阶段政策施行后实验组和对照组间的效果差异。

四、 实证结果

(一) 平行趋势假设检验

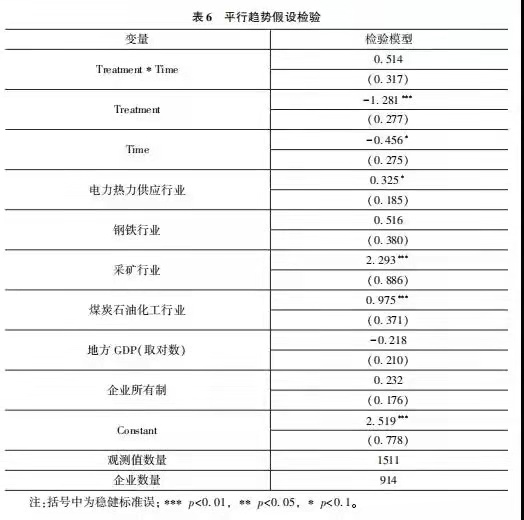

首先,对实验组和控制组进行平行趋势假设的检验,选取第一批中央环保督察之前的 2016 年第一季度和第二季度作为检验期间,检验实验组和控制组在中央环保督察之前的信息公开质量变化趋势是否一致。

由表 4 可以看出,交互项系数始终不显著异于 0,这说明实验组和控制组在中央环保督察前的变化趋势是平行的,故满足 DID 模型分析的前提。

(二) DID 分析结果

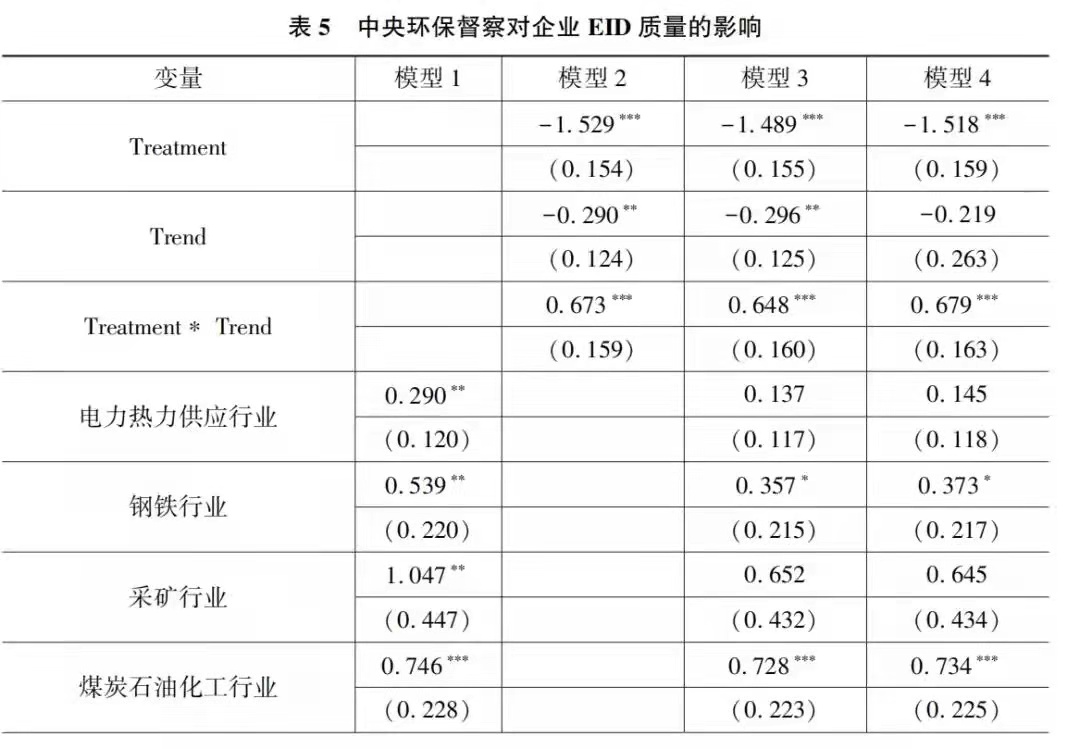

由于时间序列的非平衡面板可能导致回归模型估计出现偏差,除了在面板回归模型中考虑异方差的稳健标准误处理(Robust standard errors)之外,也必须同时在分 析政策效应(中央环保督察的政策影响)时考虑到时间趋势可能对模型估计偏差造成的影响。因此本研究运用 Logistic 回归模型对面板数据进行时间固定效应分析, 得到中央环保督察对于污染企业 EID 质量的影响效果,如表 5 所示。

从表 5 可以看出,在同时考虑了企业所有制、企业所属行业以及地方经济水平等影响因素的情况下,代表中央环保督察效应的 DID 交互项的 p 值小于 0. 01,这说明中央环保督察对企业 EID 质量有显著影响。DID 交互项系数表示受到中央环保督察企业的参与者平均处理效应( average treatment effect on the treated, ATT),ATT 为 0. 679,表明相较于中央环保督察尚未覆盖地区的企业,先受到中央督察的企业 EID 质量不达标的情况上升了,也就是说中央环保督察显著降低了企业 EID 质量。

(三) 稳健性检验

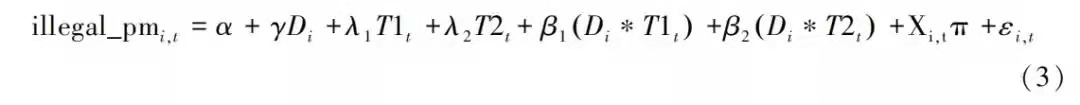

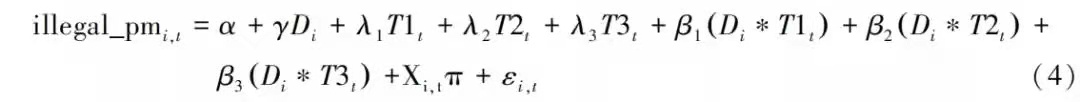

若以不同年份区分实验组和对照组,可能存在其他政策因素或不可控因素对企业 EID 表现产生影响,我们建立新的 DID 模型进行稳健性检验,实验组为 2016 年 6—7 月、2016 年 11—12 月以及 2017 年 4—5 月三批先后受到过中央环保督察省份的废气国控污染企业,其余省份的企业为控制组。模型设定为

式中,Di 为是否受到中央环保督察的虚拟变量,若 Di = 1,则该企业为实验组,反之则为控制组;

T1t 为是否属于第一批中央环保督察进行阶段的虚拟变量,若 T1t = 1,则是,反之则否;

T2t 为是否属于第二批中央环保督察进行阶段的虚拟变量,若 T2t = 1,则是,反之则否;

T3t 为是否属于第三批中央环保督察进行阶段的虚拟变量,若 T3t = 1,则是,反之则否;

Di∗T1t、Di∗T2t 和 Di∗T3t 分别为实验组第一、二、三批进入中央环保督察的交互项;

Xi,t 则为核心控制变量,包含Ownershipi,t、 loggdpi,t、 electricityi,t、miningi,t、 ironi,t 和coalpetroli,t;

εi,t 则为差项。

根据 DID 模型的设定,α 为对照组在政策施行前的效果,γ 为实验组在政策施行前的效果,λ1 为对照组在第一阶段政策施行后的效果,λ1 +β1 为实验组在第一阶段政策施行后的效果,β1 为第一阶段政策施行后实验组和对照组间的效果差异,λ2 为对照组在第二阶段政策施行后的效果,λ2 +β2 为实验组在第二阶段政策施行后的效 果,β2 为第二阶段政策施行后实验组和对照组间的效果差异,λ3 为对照组在第三阶段政策施行后的效果,λ3+β3 为实验组在第三阶段政策施行后的效果,β3 为第三阶段 政策施行后实验组和对照组间的效果差异。

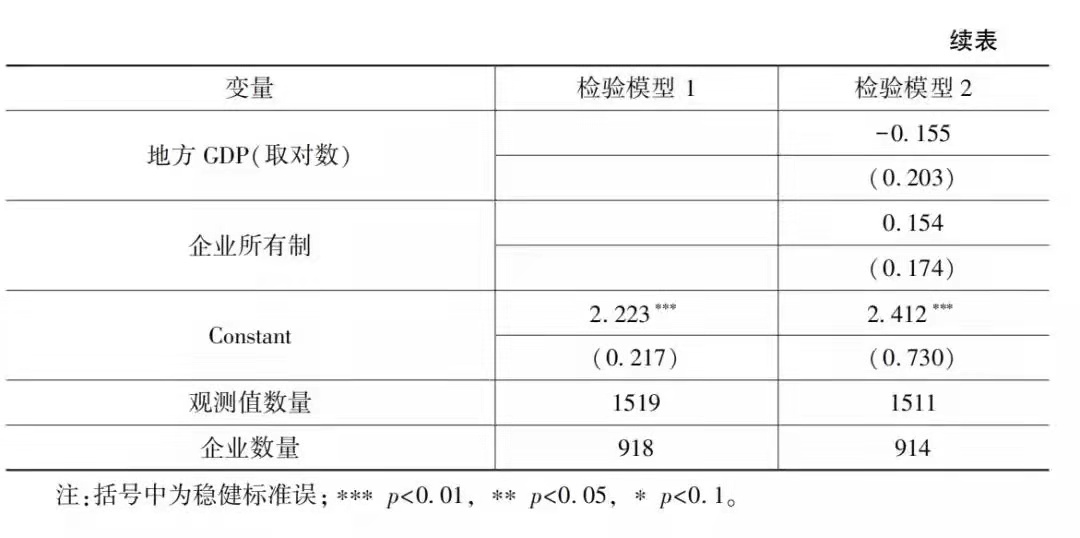

在进行 DID 分析之前,对数据进行平行趋势假设检验(如表 6 所示),可以看出, 在受到中央环保督察之前,实验组和控制组的信息公开质量变化趋势是一致的,满足 DID 模型分析前提。

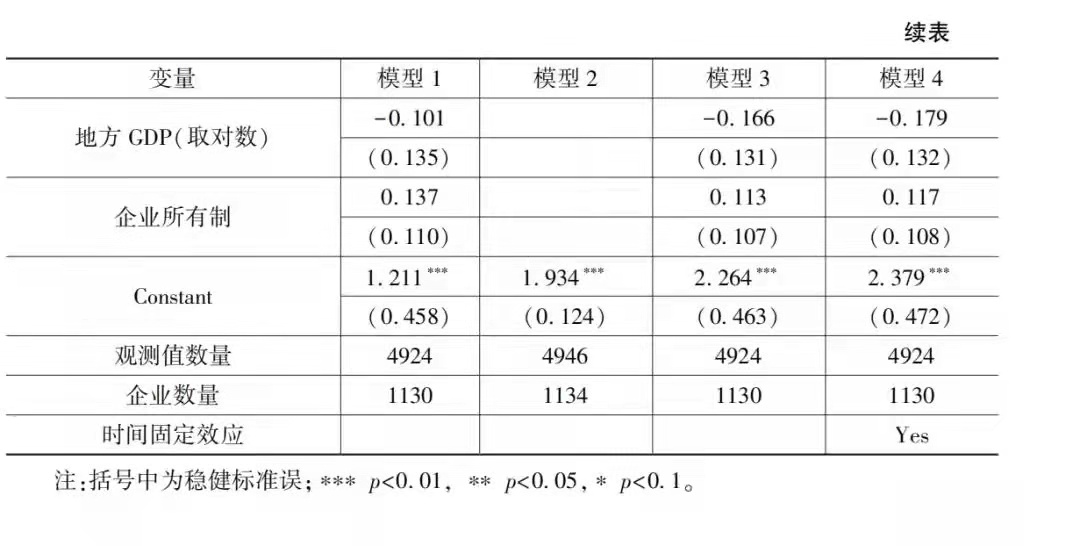

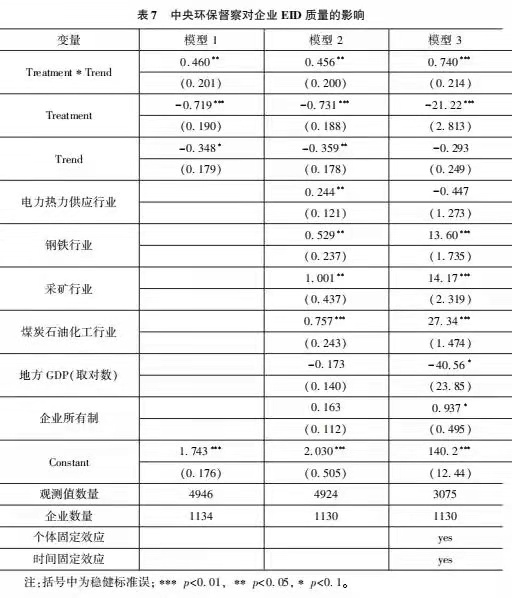

在稳健性检验进一步运用 Logistic 回归模型进行时间和个体的双向固定效应分析,得到中央环保督察对于污染企业 EID 质量的影响,如表 7 所示。

从表 7 可以看出,在根据时间维度进行不同的实验组和控制组划分之后得到了相同的回归结果。受督察企业 ATT 的 p 值和系数与前文方向一致,证明了本文实证结果的稳健性。

五、 讨论

基于本文的 DID 模型分析,可以看出中央环保督察对于污染企业 EID 的质量产生了显著的负面影响,即运动式治理反而降低了企业 EID 的信息质量,符合我们的研究假设。

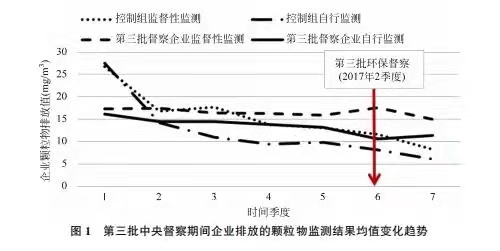

为什么雷霆万钧的中央环保督察反而降低了企业 EID 的信息质量? 我们首先需要排除测量上的原因。是否存在这样一种可能,即作为误差基准的监督性监测数据出现系统性的变化,从而导致企业自行监测数据的误差率提高? 我们对比了督察前后实验组和对照组的 EID 数据,发现监督性监测数据在督察前后并无显著变化, 只有实验组的自行监测数据出现明显变化,如图 1 所示。这印证了 DID 分析得出的中央环保督察降低企业 EID 质量的结果。

继而,我们试图从政策工具属性的角度去揭示 EID 质量降低的原因。如前文所述,EID 作为信息型政策工具,具有模糊性、自愿性和长期见效的特点,被视为环境治理的长效机制。EID 的信息质量体现了该长效机制的制度化成效。调查发现,企业 EID 所依据的技术标准为《中华人民共和国环境保护行业标准(HJ/ T 75—2007)》中 《固定污染源烟气排放连续监测技术规范(试行)》。该《标准》为推荐性标准,并非 强制性标准,导致政策执行存在模糊空间。地方环保局工作人员表示,监测人员需要现场取样,带回监测中心进行分析,进行事后比对,方能识别企业 EID 信息质量。但整个过程持续时间较长,技术标准也没有具体规定比对细节。① 政策工具的模糊性导致政策执行缺乏实效,地方政府通常只关注企业是否按规定公开信息,而较少考察企业自行公开的环境信息质量。此外,相关政策文件对企业 EID 的信息造假行为没有明确的行政惩罚,从而缺乏约束性。企业 EID 质量的控制仍属于企业自愿服从的范畴,企业有可能倾向于公开信息但不如实公开。在中央环保督察过程中,地方污染企业由于受到更大的监管压力,操控自行监测公开的数据,从而造成企业 EID 信息质量的显著下降。

① 来自 2018 年 1 月对四川省达州市环境保护局的访谈。

六、 结论

本文通过实证研究发现,中央环保督察显著降低了污染企业 EID 的信息质量, 表明运动式治理与信息型政策工具之间不相匹配。究其原因,企业 EID 政策具有高模糊性、低强制性和长期见效的特征,在缺乏有效监管和约束力的情况下,企业有主动操控数据的空间。因此可以看到中央环保督察应用于不同政策的执行成效具有明显的差异性:与冲突性高、模糊性低的减排降污等政策工具适配性较高,政治压力导致地方企业在短期内强制执行;与模糊性高、自愿性高的信息公开政策工具适配性较低,政治压力导致企业倾向于利用模糊空间进一步逃避监管,短期内取得负面效果。这并不是中央环保督察本身的问题,而是其在不同政策工具的执行上存在差异性。本文通过企业 EID 案例揭示了这一差异性,补充了运动式治理理论中关于政策工具的讨论,同时为中央环保督察在我国环境治理领域深入发挥作用提供了经验启示。为建立企业自愿服从的环境监管长效机制,只有加大培养社会监督力量,强化企业的环境信用评价,才能保证政策执行落到实处。

本研究仍有不足之处:仅考察了废气排放的情况,未对废水、固废等其他污染物予以关注。未来可进一步拓展到其他污染物排放信息公开质量,以研究不同污染物由于关注度和显示度的差异带来的政策执行差异。但真正最具挑战性的工作还在后面,即深入研究模糊性政策工具的执行过程,从而揭示运动式治理导致信息质量下降的内在机制。① 以发展的眼光来看,本文所探讨的是第一轮中央环保督察对企业 EID 质量的短期影响,而近两年来随着新一轮环保督察启动和“回头看”整改机制 建立,中央环保督察呈现常态化、制度化的趋势。这是否会对 EID 这一长效机制产生新的影响,也仍有待进一步观察和分析。

① 特别感谢匿名评审人在审稿意见中提出这一点,这也是本研究的主要不足和有限之处。